廊下側の後ろの席だけど、わたしにとってこの席は窓際の席なんかよりずっと良かった。窓際のいちばん前に座ってるブン太とは対角線上になるから、授業中だっていつだって不自然なくブン太の姿を見ることが出来る。あくびをしながらノートを取ったり、寝ていることも机の下でスマホを弄ってることもある。たまに机の上に突っ伏しながら右側を向いて寝ている時があって、その時に見えるブン太の寝顔が好きだってことは誰にも言えない。

「妬けるのお」

「何が?」

「熱視線。付き合っとるのに相変わらずじゃな」

怠そうに背中を丸め、肩肘をつきながらからかうように言ってくる隣の席の仁王くんに「そんなことないよ」と言っても、すべてお見通しみたいな顔をされてしまったので、それから先は何も言えなくなった。仁王くんに限らず、友達にも「付き合ってるのに初々しいね」と言われたり、ブン太となかなかふたりで会えなくて「会いたいなあ」と願望みたいな愚痴を友達の前でこぼすと「寂しがり屋だね」だとか「すごい好きなんだね」とか言われる。でも、それって何だかすこし複雑だ。どうしてか分からないけど、すっきりしない。

今日は珍しくブン太の部活が休みだそうで、放課後は久々にデートしようということになっていた。放課後にデートなんていつぶりだろうか。立海のテニス部が強豪ということは帰宅部のわたしでも知っているから、練習で忙しいことはそれなりに理解しているつもりだ。たまにある休日に、たまにデートしてくれたらそれで良い。そう思ってるから、放課後の短い時間でも一緒にいれるのは嬉しい。それに、友人たちが彼氏と学生ならではと言っても過言ではない、制服で仲良さそうに帰っていく姿はすこし憧れでもあった。

しかし、わたしのささやかな憧れは見事に砕かれた。ホームルームが終わり、日直の仕事をさっさと終わらせて校門で待っててもらってるブン太の元へ小走りで駆け寄るという想像は儚く散ることになる。

「、悪ぃ!弟たちが熱出したって連絡来たから俺急いで帰んねーと!」

「えっ弟くんたちが?!それは心配だね…良いから早く帰ってあげて」

「マジでごめん…この埋め合わせは絶対するから!」

「良いから良いから」

「仁王、お前と一緒に日直だよな?悪いけどよろしく!じゃあな!」

何を仁王くんによろしくなんだか分からないけど、本当に弟くんたちが心配なのだろう。ブン太はまくし立てるように喋り、わたしの頭をぽんっと撫でたあとダッシュで教室から出て行った。わたしのためなんかじゃ、きっとあそこまで本気で走ってくれないだろうなあ、なんて卑屈なことを考えてしまったり。

「よく出来た彼女じゃのう」

「どうして?」

「あーんなに楽しみにしとったくせに」

「べ、別に…それに今回みたいな理由なら仕方ないっていうの分かるし」

さらさらとシャーペンを日誌に走らせながら、こころの中にはちょっとしたモヤモヤみたいな黒い渦が巻いてしまう。会いたいって思ってるのはきっとわたしばっかりだろうし、待ち合わせをしたって待ってるのはいつもわたし。大切にされてないってワケじゃないのは分かるけど、たまに溜息を吐きたくなってそれを必死に誤魔化している自分がいる。

いつの間にか教室には人がいなくなっていて、人が日誌を書いている様子を頬杖をつきながら暇そうに見ていた仁王くんに、黒板を消してもらうようお願いした。大人っぽいのかミステリアスなのかよく分からないけど、そんな仁王くんが黒板を消す姿を見て、仁王くんもわたしたちと同じ学生なんだなって思うと少しこころが落ち着いた気がした。

「ブン太って、仁王くんのこと信頼してるよね」

「何じゃ、急に」

「ふたりでいる時も仁王くんの話よくするし」

どうせなら、わたしは仁王くんになりたかったかもしれない。そうすれば、こんなバカみたいなことに悩んで疑心暗鬼したり自己嫌悪したりせず、気楽に過ごせる。そう言うと、仁王くんは「は本当にバカじゃな」と言った。けれど、それは否めなくて自分でも「そうだね」と笑って言うことしか出来なかった。

「まあ、あんまり信頼されても困るけどの」

「どうして?」

「…秘密じゃ」

チョークの粉を払うように手をパンパンとさせた仁王くんの銀髪が夕焼けを浴びていて、口元に薄い笑みを浮かべた表情はどこかさみしそうで、すこしの間だけ目を奪われてしまった。

▽▽▽

先日の放課後ドタキャンの償いということで、日曜の今日は珍しくブン太から誘ってくれた。海が見えるカフェで美味しものでも食べに行こうだなんて言ってくれたから、なんだかすごく楽しみになってしまったわたしは単純だ。いつもは何もしない髪をすこしだけアレンジしたら、首元が少しだけ寒い。メイクも普段は校則に阻まれているし、まだあまり詳しくないから分からないけどすこし頑張って薄いチークと淡いピンクのグロスを塗ってみた。こんなに頑張ってバカみたいって今は思うけど、きっとブン太に「かわいい」のひとことを言ってもらったら、もうバカでも何でも良い。

鎌倉駅西口のちいさな広場にある時計台の下で待ち合わせて、江ノ電で海の方へと向かう。ICカードにはすでにお金をチャージして、準備は万端。それなのに、時計を見ようとスマホに突然表示されたメッセージに落胆してしまう。用事があって遅れる、という謝罪のメッセージはわたしが求めていたものではない。もう、待ってばかりは疲れたよ。

「何しとんじゃ、こんなとこで」

「うわ、仁王くん」

「ひどいリアクションぜよ」

「ごめんごめん、つい」

「…ブン太かと思った、とかじゃろ?」

仁王くんのこのお見通し感はたまにこわい。なんだか、何でも分かってくれてるみたいに思えちゃうから、甘えたくなってしまいそうでこわいのだ。

「ほう…」

「な、なに?」

「今日はかわいいの」

まばたきするの忘れてしまいそうになるくらい、自分の中のすべての時間が止まった気がした。どうして仁王くんがその言葉を言ってくれるんだろう。なんだか泣きそうになってしまって、必死にくちびるをぎゅっと噛む。くちびるの上のグロスが崩れてしまいそうなことなんておかまいなしに。

「いつもはかわいくなくて悪かったね」

「何じゃ、卑屈じゃの」

そんな可愛くないことを言うことしか出来なくて、言葉があとにつづかない。鼻水を啜ったら、みっともないその音が思ったより大きい気がした。仁王くんにも聞こえたかもしれない。いつまでここにいるつもりなんだろう、早くどこかに行ってくれないかな。それか、いっそのこと―

「…行くぜよ」

「え、どこに?」

「さあの、分からん」

「わたしの方が意味分からない」

「俺がここからさらってやるぜよ」

驚きのあまり顔を上げるとようやく仁王くんと目があって、いつもみたいに飄々とした読めない表情をしているのかと思いきや全然ちがう表情で、魔法がかかったみたいに目に映るすべてがスローモーションみたいに感じた。周りの景色は輪郭が曖昧でぼやけていて、人々の会話や車の音はほとんど聞こえない気がする。

「何言ってるの?わたし、ブン太と待ち合わせして…」

「俺のせいにして良い」

鮮明に言い切られたその言葉には、わたしみたいなウジウジとした感情はひとつも存在してなくて、その意志と言葉に不思議と惹かれてしまった。地面にはりついて動かなかった足が、何かに導かれるみたいにようやく動く。あまりに仁王くんの目が真っ直ぐだから、目をしばらく離せなくて、まるで夢の中にいるみたいな感覚だ。けど、仁王くんの遠く後ろから現れてきたブン太に視界のピントが合うと、眠っていた脳が覚醒したような気がしてしまった。仁王くんのところへ進もうとした足が、止まる。

「!」

わたしが食べたいと言っていたクレープ屋さんのクレープをふたつ持って、息を切らしながらやってきたブン太に対して生まれた感情を何と呼べば良いのだろう。

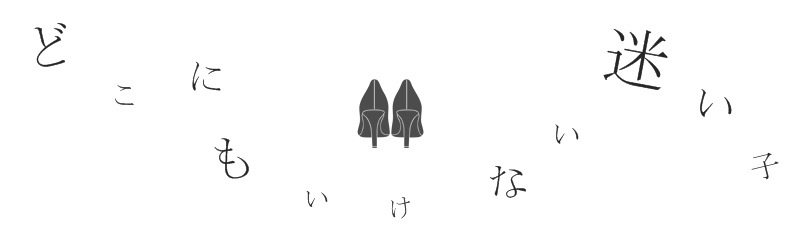

ふと見上げた三角屋根を持つ時計が示していた時間は、待ち合わせから30分くらいが立とうとしていた。早くどちらかへ進まなければ、きっとひとり置いてけぼりにされてしまう。時間は止まってくれるほど、やさしくなんかないから。